Зановорождённый

8 июля, 2014

АВТОР: Александр Блинов

Блондинка в метро, напротив, с большой красной лакированной сумкой на коленях, бегающая нервными тонкими пальцами по экрану айфона, при всей пошлости клише, обнаружила в Нём некоторый Выход.

Выход из подлого тупика, тесной комнатки с водоотталкивающими обоями в рубчик;

где Он, словно человек, который расставил руки и совершает бессмысленные вращения наподобие сбесившегося волчка;

глупо тыркался в стены, ощупывал и простукивал холодящие пальцы жёлтые обои;

не обнаруживая и намёка на двери либо окна;

эти «кружения», которые он называл любовно «балеринка», последнее время случались всё чаще. И просто выпить водки и заснуть – уже не катило…

***

Он тупо пялился в серое, щекастое отражение своего лица на красной лакированной поверхности сумки, вследствие искажения пропорций удивительным образом напоминавшее лицо перезрелого путти, когда в его голову и пришла эта отчаянно идиотская идея: родиться заново.

Но не в том пошло-бытовом смысле: сменил работу, развёлся, трёшка-распашонка на две однушки в спальных с доплатой, женился, родились, вырастили, болел, умер, всё… Нет! А именно в том сакраментальном физиологическом смысле «родиться заново»: прожить другую жизнь. С нуля. С начала. Вылезти новеньким… оттуда, как синий грузовик, отчаянно пахнущий краской и счастьем, который он в детстве получил на день рождения…

– Осталось понять… – крутил он головой, – как запихаться в Сокровенное Начало… – Интуитивно он чуял: это рядом. И упёрся взглядом в трёх незнакомок, сидящих напротив него в вагоне метро…

Состав резко дёрнулся и, визжа тормозами, встал.

Свет помигал и погас…

Все очумело притихли. Где-то в голос зарыдал ребёнок.

Он замер, и со всею сладостной скрупулёзностью представил этот влажный, тёплый, участливо пульсирующий мешок внизу живота, возможно придавленный сейчас красной лакированной сумкой блондинки к дерматину сидения, и оказался Там.

– Вот фигня, – думал он, ощупывая своё младенческое тельце. – Нахрен… мальчик.

Но как же так? А все эти сперматозоиды, извергаемые потоком из пульсирующей плоти. Он живо представил их наглые, вертлявые головки с ехидными усиками и зачёсанными назад, густо набриолиненными волосами. Эти грозди толстых, вальяжных яйцеклеток, раскормленных, капризных, избалованных маменькиных дочек, ждущих своего героя на белом коне… Без них, выходит, обошлось…

– Ну хотя бы знать, – тоскливо думал он, ощупывая влажную слизь, – у кого из этой троицы сидевших напротив него женщин он теперь там…

Недурно было бы томиться меж аппетитных, обтянутых чёрным эластиком лосин бёдер его блондинки… А если это та, слева… вобла в очках: крапчатое три четверти пальтишко, волосы в тугом пучке сзади, на шее розовый шарфик, полные фигуристые ножки в чёрных лодочках «неумело по-детски» носочки сведены. Он про себя назвал её – секретарша Лизонька. Пусть. А если та, корова справа… его передёрнуло… И сколько он тут сидит… Типа на каком я месяце…. И сколько осталось?.. А папа мой кто? Если это «мужик блондинки», он ещё подолбит меня сегодня ночью, пить дать…

– Ужас! – он чуть не обмочился. – Вот хрень! Как я сюда влез-то? Сам?

– А ведь точно… – тяжело вспоминал он: «…Когда свет потух, его, словно червя из гнилого яблока, выщелкнули из той жизни, пообмяли, как тесто в руках, и Туда, опля!» А чего меня-то… Сам и хотел… А в которую из трёх? (Вспомнил, как в шальные восьмидесятые они, запоздалые «дети цветов», делили в темноте на съёмных квартирах девиц на ощупь…) Может, и в блондинку, если повезло…

И понял, что устал:

– А интересно, – думал он, засыпая. – А я ей понравлюсь… Ну, дуре этой, ну, блондинке моей, ну, когда она меня родит… А папаша у меня какой будет? Депутат? А может, мент? Или как алкаш из 37 квартиры? Нет, на алкаша вряд ли эта с такой сумкой западёт…

И заснул.

Что-то доброе, тёплое и влажное гладило его по лицу, перебирало волосы.

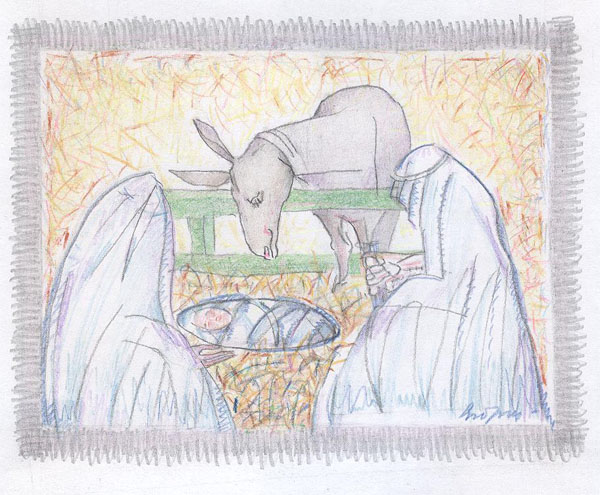

Он открыл глаза: на него смотрела большая старая ослица и улыбалась.

Остро пахло ослиной мочой, тёплым сеном… и покоем…

Оглядел себя – запелёнат. Похоже, уже родили… и осёл этот, и эти двое у его яслей… и пастух у входа у костра…

– Где-то я всё это видел, – вспоминал Он. И обмяк: – Похоже, Я ЭТОТ И ЕСТЬ… Что, Петя, допрыгался: «…Родиться заново, родиться заново…». А выходит или как у всех, по-людски, или этак… Ведь Отец Мой Небесный не суккуб какой, чтобы с земными женщинами связи иметь. И потом – у тех сперма ледяная и мёртвая, как сметана из холодильника, – от такой не рожают. Как Он запихнёт какой-нибудь Рахиль свой сверкающий сперматозоид с алмазной головкой и нефритовым хвостиком? Силой мысли? Или как? Да похоже, у него и штуки этой нет… И подсунуть Деве Марии чужого не подсунешь… Тут чуда нет! И потом – Господь не кукушка!

Значит, другого способа, как его в «блондинку», нет… Отработано… А какой он по счёту? И что дальше? Преисполнюсь мудрости, языками какие ни на есть, терпимостью, работу брошу, проповедовать пойду, понастрадаюсь, а иудеи эти хреновы меня и распнут… Вот иуды! Не просто так я их с детства недолюбливал. У них как?.. Сегодня так, завтра – этак. Сегодня подставь щеку, завтра – вмажут по ней… Помню, этот Сёма из третьего подъезда – подначит, сгоношит, и в кусты… А этот, Женька, поначитается чужих книжек и выставляет его дурак-дураком перед девчонками… так бы и убил… хотя друг хороший, верный был друг. Да и Сёмка, царство небесное, другого такого поискать…

– А может, и обойдётся… Господи, – мямлил Он, шмыгая носом, – верую Я! Пронеси, Господи, чашу эту мимо…, а? Зачем я тебе? Я ведь и не еврей! Вроде. Господи, возьми вместо меня вот хоть друга моего, Лёньку… Он и еврей, и антисемит, и либреттист. И жена у него кореянка… – Он явственно представил голого толстого коротышку Лёньку с понуро висящей огромной картофелиной носа: жалкого, распятого, истекающего кровью на кресте. Лёньку стало жалко… Он всхлипнул… Вспомнил мать Лёвки, Розу Абрамовну, вечно печальную, полную живую добрую женщину, кормившую его котлетами с чесноком и рано умершую от рака желудка…

Вспомнил и её мать, Веру Марковну, и мать её матери, красавицу иудейку Суламифь, и её мать, чудной красоты и обаяния Рахиль, и… уже смутно тех двоих, любителей яблок, у Дерева…

– Ну, Ты даёшь, Господи, – зевнул Он. – Сколько ж нас у тебя… и заснул.

Его разбудили голоса. Над ним склонились мужчина и женщина. Головы их обмотаны арабскими платками.

– Такие сейчас в моде, – думает он… – Мне бы такой…

Мужчина с женщиной разглядывают его и улыбаются:

– Иосиф, – женщина любовно смотрит на мужчину. – Это наш мальчик. Правда, он прелесть… Но очень странный… Давай назовём его Петей…

– Нет, – обрывает её бородатый, – лучше как дядю моего: Иса. Пусть мальчик будет Иисус. Старик разжалобиться может и денег ссудит. Хотя и скряга…

– Как все евреи, – ласково прильнула к мужу Рахиль, – как ты, Иосиф…

Женщина смеется, потом наклоняется и целует младенца… Он чувствует тёплые влажные губы на своём лбу… Ему очень хорошо и покойно… Он вздыхает и засыпает.

Тихо на чёрном бархатном небе над городом Иршалаимом восходит голубая хвостатая Вифлеемская звезда.

У небольшой пещерки, у костерка, опершись на посох, сидит пастух. Вокруг спят его бараны. Краем глаза пастух наблюдает за происходящим в пещерке: в люльке, в сене под мордой серой ослицы, лежит запелёнатый мальчик. Над ним склонившаяся молодая иудейка и мужчина лет сорока.

Светает.

Вдалеке пастух различает три движущиеся точки: три верблюда, покачиваясь по петляющей в темноте тропе, несут на своих вялых горбах трёх спящих седоков.

– Где–то я уже это видел, – вздыхает старик и переворачивает в костре прогоревшую головешку…

– Эй, Мельхиор, – оборотился первый на двугорбом рыжем бактриане, – испроси у Вальтасара, Дары с ним?

– Вальтасар, – горбоносый, с иссини чёрным, словно высеченным из базальта лицом, повернулся, – Каспар тревожится, что с Дарами…

– Всё хорошо, любезный. – Сухой, с пергаментным лицом старец огладил острую халдейскую бородку, – а куда им деться-то? – И постучал загнутым мыском лазоревого сапожка дорогой кожи, богато инкрустированной каменьями, по притороченной к седлу Большой Красной Лакированной сумке: – Слава Богу, на месте.

Февраль, 2014 год.